ごとう祐一オフィシャル > お知らせ

2025.05.02

関税交渉は「後出しなし」が重要

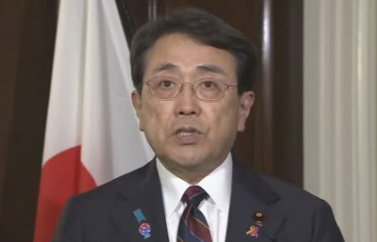

日本時間5月2日、赤澤担当大臣とベッセント財務長官らと2度目の交渉が行われました。

私は経済産業省の職員時代に、カナダ政府の外務国際貿易省で一年間交換職員として関税交渉(自由貿易協定)の仕事を担当しておりました。

全体を統括する大臣間交渉の2度目というのは、交渉テーマを網羅的にお互いテーブルの上に出し合い、交渉すべきテーマ、特に相手国に要求するテーマはこれで全部ですね、「後出し要求なし」ですよということを確認し合うというのがセオリーです。ただ、ベッセント財務長官らと交渉テーマで合意しても、トランプ大統領に上げたら「後出し」を言ってくる可能性もあり、本交渉の重要なポイントは「後出し要求なし」が合意できるのかにあります。赤澤大臣は「合意するときはパッケージ」でと何度も述べているように、テーブルの上にあるテーマについて、あれを取れるならこのカードを切ろうといったパッケージ合意ができるのは「これで要求は全部ですね」が大前提で、後出し要求が出る可能性があるとパッケージ合意はできません。

赤澤大臣は、為替と安全保障について「議論を全くしていない。今後も議論の対象になるとは現時点において考えていない」と発言していますが、これは、米国側が「今後も対象にしない」と言ったわけではないことを示していると思われます。トランプ大統領まで含めて後出し要求がないことを確認しなければなりません。

「「次回の閣僚間の協議を5月中旬以降、集中的に実施すべく日程調整していくことで一致をした」と明らかにしました。」

例えば、米国が中国に売れなくなってしまったとうもろこしの日本への輸入増は何万トンぐらいはブラジルから切り替えられるだろうとか、牛肉豚肉の関税引き下げは前回の日米貿易協定でカードを出し切っているので交渉の余地はないとか、5月前半で国内で赤澤大臣側と各省(この例なら農水省)側が協議し、ある程度まとまったら5月後半に再度赤澤大臣が3度目の交渉を行うということだと思われます。

3度目は「集中的に実施すべく」ですから、どのカードだったら切れるのかをそれぞれ国内で詰めた上での交渉となるので、次がある意味本番です。

3度目の交渉で重要なのは、「後出し要求あり」では日本からオリるカードを提示できない、つまり、交渉テーマはこれで全てということを3度目の交渉の前にトランプ大統領まで上げて確認した上でないと、次の交渉は生産的にならないということです。これを今回の2回目の交渉で赤澤大臣がベッセント大臣に伝えたのかどうかが気になります。

もし、「後出し要求ありうる」状態が続くなら、カードを切るべきではないと私は考えます。その場合、3度目の交渉には行くべきではないかもしれません。

貿易交渉は、決着しないでズルズル行った場合にどちらが耐えられなくなるかが決定的に重要です。日本側は既に追加関税をかけられてしまっているので自動車をはじめとする輸出産業が持ちこたえられるか、米国側は株価も下落、1-3月のGDPもマイナスと国内経済が悪化しており、今後の物価上昇、つまりトランプ関税を払うのは最終的には米国消費者であり輸入品の値上げにどこまで耐えられるか、雇用は悪化しないのか、既に30%台まで下がった支持率がどこまで下がるのか、我慢比べとなります。

90日の交渉期限を迎えるのは7月9日ですが、日本では参議院選挙が始まっているタイミングの可能性が高く(国会延長がない場合7月3日公示、20日投開票)、農業が重要な1人区が勝負の参院選直前に農業でカードが切れるのでしょうか。6年前の日米貿易交渉の時も、参院選が終わった後にカードを切り、9月に合意しました。

「詳細は差し控えますが、例えば、両国間の貿易の拡大、非関税措置、経済安全保障面での協力などについて、具体的な議論を進めることができました」

この発言を見るに、日本側はテーブルの上に(追加で切るべきカードを求められた場合に備えての隠し球はあるでしょうが)全テーマを提示し、誠実な態度を示したものと思われます。「両国間の貿易の拡大」とは、中国の対米関税125%で事実上輸出できなくなってしまった品目のうち、とうもろこし、大豆、LNG、原油など、日本も大量輸入している品目を、ブラジルなどから切り替えて輸入する用意があることは伝えた可能性大ですね。これらはどこかから輸入しないと足りないものなので国内的な問題は少ないと思われます。

「両国間の貿易の拡大」には、自動車部品も含まれるかもしれません。フォードやGMなど米国自動車メーカーは、トランスミッションなどの自動車部品を日本の自動車部品メーカーから輸入しないと完成車が作れないのですが、トランプ政権に部品関税の引き下げを求め、既に4月29日に数%の引下げが決まりました。この点は4月14日の予算委員会の質疑で私からまず求めるべきではと提案し、予想通りいち早く実現した部分です。