ごとう祐一オフィシャル > これまでの取り組み

政策提案

カテゴリ

農業に外国人材の活用を

農業における外国人材活用は、現行制度では一旦帰国できないなど使いにくいため、日本人の所得低下にならないよう配慮しつつ、進めていくべきと考えます。

(後藤)6月15日に閣議決定された政府の「骨太方針」では、外国人材を幅広く受け入れる新たな在留資格を設けるとのことですが、農業も対象とすべきでは。

(大臣)今後の政府部内での検討に積極的に参加してまいりたい。

(後藤)農業ではあまり高い日本語能力は求めなくてよいのでは。

(法務省)農業に必要な日本語能力水準について農水省から具体的提案を得た上で検討、決定していく。

(後藤)在留期間は「通算」5年とあるが、収穫期など忙しいときに日本に来るなど柔軟に考えるべきでは。

(法務省)出国期間は在留期間に含まず在留期間を合算して5年とすることを想定しており、農繁期の数か月を就労し、農閑期は帰国して、通算して5年以内なら可能と考えている。

(2018.06筆耕)

花粉症対策による林業活性化を提案

私もスギ花粉アレルギーですが、スギやヒノキなどの花粉症対策を林業の活性化につなげられないか、2018年3月20日の農水委質疑で提案しました。

(後藤)首都圏の花粉症対策として風上となる神奈川、東京、埼玉の西部の山林に優先的な対策が必要ではないか。

(大臣)一都二県は担い手や組織が不足しているが、こうした地域を含めて、花粉の発生しない苗木に切り替えていくことを着実に進めていく。

(後藤)どの程度進んでいるのか。今のペースだと単純計算で何年かかるのか。

(農水省)単純計算で350年となります。

(後藤)補正予算や森林環境税を活用して抜本的に進めるべきでは。

(大臣)花粉症対策を重要なものと位置付けて推進できたらと考えている。

伊勢原の森林組合にお邪魔した際、予算が付けば低花粉の苗木への切り替えはスピードアップできるとのこと。花粉症は数千億円の経済損失につながっており、税金を投入することに国民的合意は得られやすいと考えます。(2018.06筆耕)

組合員のためにならない農協改革

神奈川の各農協は、貯金や保険など信用事業の黒字で、農業関連事業の赤字を補っているのが現実です。ところが農協改革の名の下に、これを揺るがしかねない動きがあり、地元農協の存亡に関わりかねないため、2018年3月20日の農水委員会質疑で釘を刺しました。

(後藤)2015年に規制改革推進会議は「信用事業の譲渡を積極的に推進し、信用事業を営む地域農協を3年後をメドに半減させるべき」と取りまとめているが、各農協がどんな事業を行うかは各農協の自由ではないのか。

(農水大臣)その取りまとめは農水省の方針ではないと各農協にお伝えください。

(後藤)信用事業を信連や農林中金などに譲渡する予定があるか、農協にアンケートが来ており、悩んでいるが。

(大臣)信用事業を譲渡することは検討して頂いた方がいいと考えますが、検討するかしないかも含めて各農協の自由です。

そもそも農協は組合員による共同組合であって、どんな事業を行うかは、政府が決めるのではなく、組合員が自主決定するものです。

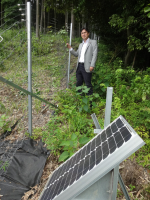

有害鳥獣対策の徹底を

昨年から神奈川県がサルの駆除に積極的になり、厚木では鳶尾群というサル群がゼロとなり、電気柵の効果もある程度上がってきております。一方で旧津久井郡では被害は後を絶たず、丹精込めて作った野菜や果物が、明日収穫しようかといった時にかじられてしまい、悔しい思いをされている方も多いと思います。

緑区もこれから対策を本格化させるとのことで、相模原市の津久井総合事務所の担当課のヒアリングを踏まえ、国の対策強化について質問しました。

(後藤)「鳥獣被害防止総合対策交付金」の算定根拠となる被害額には、売る農作物だけが対象で、自家消費用農作物や家屋損壊など生活被害は含まれていない。含めるべきではないか。

(大臣)実態把握が困難なため入れていない。把握できている市町村だけ配分すると公平性の観点からどうかと思う。

(後藤)電気柵の設置費は対象となっているが、維持管理費も対象として頂けないか。

(大臣)限られた予算なので、今は設置推進に力点を置いている。

ちょっと残念な答弁ですが、粘り強く取り組んでまいります。

(2018.06筆耕)

種子法復活法案を提出

2018年3月までは、都道府県は米・麦・大豆について、品質が確保された種子を提供する義務がありましたが、規制改革会議主導により、種子法がこの4月1日付けで廃止されてしまいました。この結果、種子の価格が上がるおそれがあるばかりか、将来的には農薬や肥料とのセット販売、遺伝子組換えの米や麦が入ってくるといった可能性までありえます。

そこで今年四月十九日、私が筆頭提出者となって種子法復活法案を提出しました。そもそも種子法廃止の理由は、ニーズが高まっている業務用米の種子を作る民間メーカーを育てるため、ブランド米の種子ばかり作る県の義務そのものをやめてしまえというもの。種子法に基づく県の義務は残したまま、民間事業者による業務用米の種子開発を別途支援すればよいはずであり、法案にはその旨の条文も追加しました。6月6日には農水委員会で質疑され、答弁いたしました。なお、採決はなされず次期国会へと継続審議とされたため、成立するかどうかは今後の与党の対応次第となります。

(2018.06筆耕)

都市農地の相続税納税猶予が実現

2018年6月20日に都市農地法案が成立し、地元からも長年要望頂いてきた「農地を貸した場合の相続税納税猶予の適用」が生産緑地において実現しました。

ただし、前提となっている生産緑地制度がそもそも未導入の市町村も多く、16区では愛川町が導入していません。

(後藤)生産緑地を全く導入していないのは問題では。

(大臣)大変残念に思います。指定の促進を図っていきたい。

生産緑地の指定がなされていない市町村でも、農地を貸した場合に相続税納税猶予が適用できる「営農困難時貸付け」という制度があります。現在は身体障害の方や要介護五といった方しか認められておらず、もう少し柔軟に対応するよう提案しました。

また、多くの農業支援策は農業県の大規模農家向けが前提となっている場合が多く神奈川の農家では使いにくいため、

(後藤)各種支援策に「中山間地枠」があるように、「都市農業枠」を設けるべきではないか。

(大臣)これからもよく現場の声を聴きながら検討していくべき課題と思っております。

米作の「戸別所得補償法案」を提出

米価低迷により米作は全体として採算割れになっていることを踏まえ、民主党政権時に米の戸別所得補償制度が導入されました。一反(10アール)当たり15,000円が支払われていましたが、2017年度に7,500円に減額、今年度はゼロとなってしまいました。

激変緩和措置として、輸出米などに交付される「産地交付金」の使途を広げ、例えば農協がある程度高い価格で米を買い上げて、学校給食へ安く販売する、その差額を補てんするといった使途を認められないか2018年4月5日の農水委員会で提案いたしましたが、残念な答弁でした。食用の米をやめて飼料用米に転換すれば多額の交付金が頂ける制度がありますが、飼料用米はダブついており、今年の作付も大幅に減るようです。

このような厳しい中で米作を続けて頂くため、戸別所得補償を復活させる法案を2018年6月8日に提出しました。

都市農業振興議員連盟

私は、神奈川県の全衆参国会議員37名のうちただ一人農林水産委員会に所属し、野党超党派の都市農業振興議員連盟の会長も務めております。今通常国会ではTPP11に反対するとともに、種子法復活法案など4本の農林関係議員立法を提出。経済産業省勤務時代に一緒に働いていた斎藤健農水大臣に対し提案型の質疑を再三行いました。(2018.06筆耕)

岡山豪雨被災地視察と補正予算

2018年7月の西日本豪雨災害に見舞われた岡山県総社市に対し、災害時応援協定を結んでいる伊勢原市から多くの職員が助けに行き、10月の伊勢原道灌まつりに片岡総社市長がお礼に来られました。私と片岡市長は20年前からの知り合いで、その翌週に総社市を市長とともに視察。災害対策費用が盛り込まれた補正予算について予算委員会で質問した際も、支援対象を拡大するよう指摘。一部実現しています。(2019.01筆耕)

日米貿易協定は負け

2019年臨時国会最大の政策テーマは日米貿易協定。トランプ大統領の「自動車関税を25%上げるぞ」との脅しに屈し、アメリカから日本へ輸入する農産物の関税引下げというカードをきってしまい、日本からアメリカへ輸出する自動車関税の撤廃は実現せず。総理の言う「ウィンウィン」の根拠を示すよう私から予算委員会、外務委員会で要求しましたが隠蔽したままでした。(2020.01筆耕)