ごとう祐一オフィシャル > これまでの取り組み

政策提案

カテゴリ

野党過半数国会で国民の声を実現①

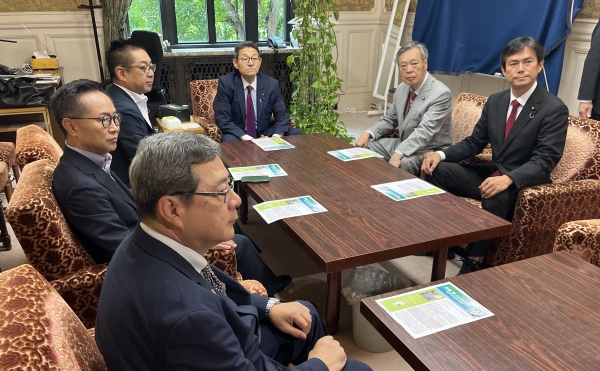

野党過半数となった臨時国会では、補正予算案が28年ぶりに国会修正され、野党が提出した「政策活動費完全廃止法案」が成立。私は国対委員長代理として、野党の意見をまとめた上で与党と交渉、妥結を導きました。

法律案や予算案がほとんど修正されない従来の国会から、公開の場で与野党議員が修正案を討議し、実際に修正する「熟議と公開の国会」となりました。

- 政策活動費禁止法、成立

自民党が二階元幹事長らに年10億円以上のお金を渡し、その先の使い道が公開されない、第二の裏金「政策活動費」を全面禁止する法案を、野党七党(立憲、維新、国民、共産、参政、保守、社民)で提出しました。自民党は、形式的には政策活動費を廃止するものの、外交秘密や企業の利害に影響する支出は非公開にできる「公開方法工夫支出」という新しいブラックボックスが含まれた法案を提出。この支出を認めるかが争点となりました。

(小泉進次郎vs後藤)

12月16日の政治改革特別委員会で、私からの「昨年の自民党の支出のうち『公開方法工夫支出』があれば具体的に示して下さい」との質問に対し、法案提出者である小泉進次郎議員は、「幹事長しか知らないので分からない」と答弁。「それでは立法事実、つまりなぜ『公開方法工夫支出』が必要か分からないと指摘。有効な反論はありませんでした。

「自民党との取引が公開されると企業の利害に影響を与えるというだけで非公開にできるなら、ほとんどの企業との取引が非公開にできてしまうのではないか。非公開と公開を分ける基準は何か。」との質問にも内容のある答弁はありませんでした。

(自民、野党案丸飲みへ)

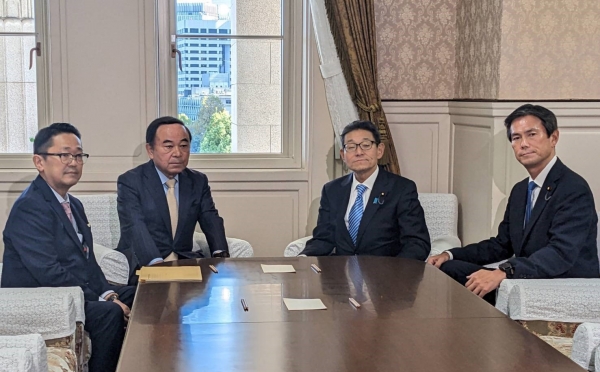

私は、現場の政治改革特別委員会の次席理事として、また、国対レベルの交渉としても、この法案協議に携わりました。過半数まで野党案があと一票という最終局面で、態度保留していたれいわ新選組の議員が野党案に賛成する可能性が高くなり、12月16日の私の質疑の一時間後に開かれた与野党国対委員長会談で自民党は「公開方法工夫支出」を断念、野党案を受け入れました。企業団体献金禁止法案については「2025年3月末までに結論を得る」ことで決着しました。

(2025年1月筆耕)

野党過半数国会で国民の声を実現②

- 補正予算案の修正

12月17日、13.9兆円の補正予算案が成立しました。物価高対策は必要なのですが、緊急性の薄い基金への積み増しを1.4兆円減額、能登の災害支援は額が不十分なので1000億円増額する修正案を提出、予算委員会で修正協議が行われました。ただ、野党各党で修正したい予算が異なったため、せめて能登への1000億円増額だけでも一致できないか交渉しましたがまとまらず、野党多数で修正案を可決させることは断念。

(予算委員長を握る意味)

予算案の採決を決定する権限を持つ予算委員長が立憲民主党の安住委員長のため、立憲民主党が合意しない限り、補正予算案の採決はできません。一日も早い補正予算成立を望む自民党も、能登支援に1000億円増やすだけなら飲めると国対交渉で妥結。立憲民主党と自民党の国対委員長会談で合意、その後の予算委で修正案が可決しました。

野党過半数国会で国民の声を実現③

- 国対委員長代理の仕事

このように与野党交渉は野党がまとまれるがポイントとなります。具体的な政策を考えるのは政務調査会(政調)の仕事ですが、野党をまとめたり、与党と交渉するのは国対の仕事です。

また、どの委員会をいつ開催し、どの法案をいつ審議するかといった国会運営、各委員会の理事や委員、本会議登壇者を誰にするかといった人事、一回生の教育なども国対委員長代理の仕事です。

熟議の国会スタート

10月27日の衆議院選挙は、神奈川16区は10万票対6.7万票の差で小選挙区で勝ち、6期目の当選となりました。全国では与党は215議席(野党・無所属250)と過半数割れ、立憲民主党は98議席から148議席に増えました。

首相を決める首班指名では残念ながら野党が一致できず、政権交代にはなりませんでしたが、その他は野党は一致結束して対応し、予算委員長、政治改革特別委員長、憲法審査会長など与党が占め続けてきた重要ポストを獲得しました。予算委員会で総理がすれ違い答弁をしたら、予算委員長が再答弁させることで「熟議の国会」となりますし、強行採決はできず、政府予算案を予算委員会で修正する可能性も出てきました(これまで一度もなし)。

私は、国対委員長代理としてこの交渉を担当し、予算委員長か議員運営委員長(衆議院全体の運営を決める)のどちらかを渡さないなら本会議で多数決で決めますよと自民党に迫り、決着させました。

政府与党で決めたことは国会ではほとんど変わらないという従来の国会ではなく、国会での与野党協議で民意を反映する形に実質的に修正する「熟議の国会」の実現を、国民は今回の衆院選で選んだのだと思います。野党第一党の国対No.2として、野党内、立憲民主党内の異なる意見を「懐広く」調整し、野党一致して与党に対して時に厳しく対決し、時に必要な合意をする、重い責任を担って参ります。

(2024年11月筆耕)

裏金問題①

【4千万円以下は裏金OK】

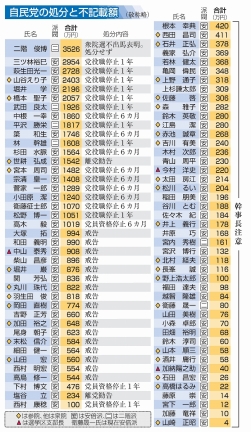

2023年秋、85人の自民党国会議員の裏金問題が発覚し、年末年始は東京地検特捜部が捜査したものの、結局起訴されたのは3人に終わりました。4,355万円(3位)の谷川弥一議員は起訴され、3,625万円の二階俊博議員は不起訴となり、4,000万円以下の裏金を作っても議員本人は起訴されない東京地検基準が出来てしまいました。

裏金問題②

【使途「不明」もOK】

2024年2月から3月にかけて自民党による調査、衆参の予算委員会、政治倫理審査会が行われましたが、キックバックを継続した経緯など真相は全く明らかになりませんでした。

2024年2月から3月にかけて自民党による調査、衆参の予算委員会、政治倫理審査会が行われましたが、キックバックを継続した経緯など真相は全く明らかになりませんでした。

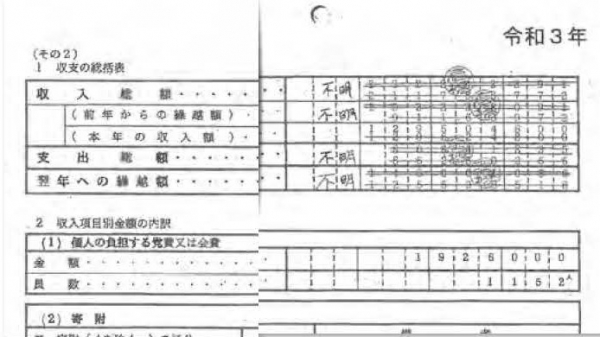

私も2月7日の予算委員会で、萩生田前政調会長の「不明」だらけの収支報告書を明らかにし、使途不明でも収支報告書が出せる総務省基準も出来てしまいました。

政治団体の収入には所得税がかかりませんが、その代わり収支報告書の公開が義務付けられているわけで、使途不明なら脱税です。

裏金問題③

【政倫審は虚偽答弁OK】

裏金議員を直接呼べる政治倫理審査会での真相解明が始まり、2024年3月1日には私も高木毅前国対委員長の質疑を行いました。キックバック継続を決めたのではないかと言われる、2022年8月の安倍派幹部4人の会合について、西村康稔議員は「結論は出なかった」、世耕弘成議員は「確定的なことは決まっていない」、塩谷立議員は「具体的に決めてはいない」、下村博文議員は「どんな形で還流再開が決まったか全く分からない」と答弁しました。しばらく真相は闇の中だったのですが、4人会合に出席していた元安倍派事務局長の松本淳一郎氏は6月18日の東京地裁の被告人質問で、「還付やむなしという結論になった」、「幹部が還流の再開を決定した。その後各幹部が(議員側に)還流の再開を伝えた」と証言し、少なくとも西村、下村、世耕議員は虚偽答弁だったことが明らかになっています。政倫審では虚偽答弁でやりすごせばいい、という政倫審基準ができてしまいましたが、今後この4人は答弁する立場の仕事には就けないでしょう。

【事実不明でも処分できる】

2,728万円と多額の裏金に「不明」の収支報告をした萩生田光一議員は「党の役職停止1年」(ただし東京都連会長は継続)と軽い処分にとどまったほか、二階俊博議員は、ただ1人秘書が起訴されているのに起訴されないどころか処分もされていません。また、「幹事長による注意」といった軽すぎる処分にどんな意味があるのでしょうか。

そもそも処分は、明らかになった事実関係に基づいて各人の処分がなされるものであり、なぜ事実が不明なまま処分ができるのか不明です。とにかく「終わった感」を早く出すため、事実不明でも処分は断行という自民党基準もできてしまいました。

裏金問題④

【政策活動費は黒塗りOK】

政治家は、自らの政治団体で寄付を受けて収支報告書に載せ、政治家個人が寄付を受け取ることはできないのが大原則です。この例外が党から政治家個人が受け取る「政策活動費」で、二階元幹事長は50億円近い政策活動費を受け取っていましたが、使途を公開しない政策活動費は使途不明金そのものであり、所得税脱税の疑いがあります。

このため、立憲民主党は国民民主党、無所属有志の会とともに禁止する法案を提出(私は提出者です)しましたが、自民党から顧みられることはありませんでした。自民党と維新の会の修正協議の結果、十年後の領収書公開、しかも十年後に黒塗りで出てくる可能性を否定しない答弁もあり、使途不明金≒脱税のまま変わらない法律となってしまいました。

【小林製薬は多額献金】

企業団体による献金、パーティー券購入禁止法案も提出しましたが、自民党は完全にゼロ回答でした。多額のパーティー券を買う企業に関連する税制優遇措置や補助金を、自民党が廃止できるわけがありません。また、多数の死亡事件の原因となった紅麴サプリを製造した小林製薬は、自民党に1,391万円、安倍元総理に440万円の寄付をしていたことが収支報告書から明らかになっています。一方で、安倍元総理が総理になった直後の2013三年、あっという間に機能性表示食品制度の創設が決まっています。両者の因果関係は安倍元総理しか分かりませんが、疑いは残ります。もちろん企業のニーズを聞くことも重要ですが、企業団体献金は、ムダな税金を使い、政策を歪めることにつながる可能性が否定できないのです。

台湾有事

まず、日本を守ることができるのかが問われます。日本にとって安全保障上の最大のリスクは台湾有事です。米国と中国が戦争になり米国が日本に支援を要請した場合、どうするか。

① 自民党は要件を満たせば集団的自衛権の行使を否定しません。つまり日本と中国が直接戦争することとなり、日本本土にミサイルが飛んでくるのは確実です。

② 立憲民主党は集団的自衛権の行使には否定的です。ただし、米軍の要請に応じて、燃料や水、医療の提供など後方支援、戦闘が行われていない海域での米韓防護などは行う必要があります。

③ 後方支援すらすべきでないとの意見もありますが、日米安保条約は破綻するでしょう。

②が現実的でバランスがとれているという方が多いのではないでしょうか。①や③で日本を守れるのでしょうか。日本を守れる政党はどちらか、お考え頂きたいと思います。

物価高対策

円安による物価高に賃金アップが追い付かない中、税金投入による電気代(ガス代も)の値下げが、2024年7月支払い分からなくなりました。

①6月21日、岸田政権は、9、10、11月支払い分の3か月限定の電気代値下げを突然打ち出しました。電気使用量の多くなる7月、8月は値上げした後、自民党総裁選のある9月と、総裁選直後に解散総選挙の可能性のある10月、11月と期間限定なのは、選挙目当ての行き当たりばったりの物価対策ではないでしょうか。

②立憲民主党は、電気代値下げが継続できないなら、平均的な所得以下の世帯に限り月3,000円の「エネルギー手当」を給付(中小企業に月額最大50万円の補助)することを提案しています。

また、6月からの定額減税が複雑すぎて事業所や市役所の実務を大混乱させていますが、2023年10月、予算委員会で私が指摘したように給付金で一律4万円給付すれば、昨年のうちに実務を混乱させることなくできていました。

どちらの物価高対策が現場を考えた現実的な案でしょうか。